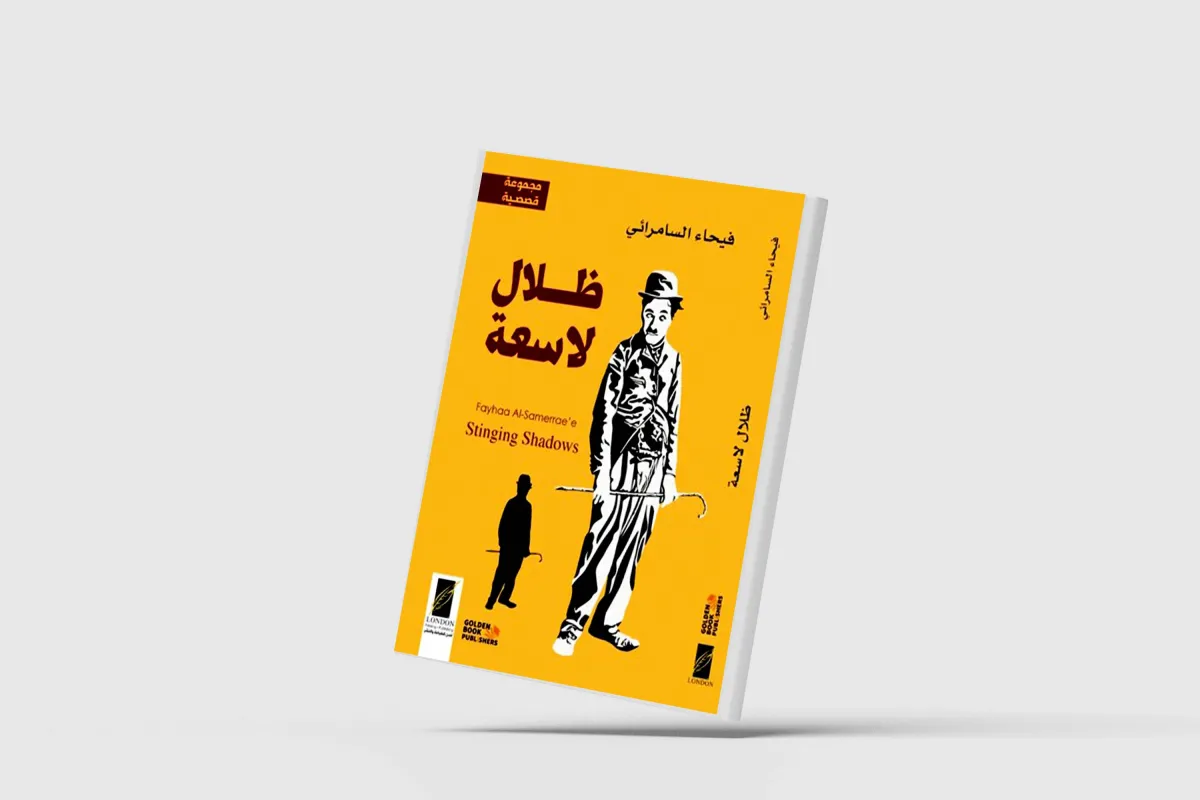

عن «دار لندن للطباعة والنشر»، صدرت أخيراً للكاتبة العراقية فيحاء السامرائي مجموعة قصصية بعنوان: «ظلال لاسعة»، في 280 صفحة من الحجم المتوسط، وهي تغطي ثلاث مساحات مختلفة من حيث المكان والزمان: المساحة الأولى هي لندن، وزمن الأحداث هو ما بعد الغزو الأميركي- البريطاني للعراق عام 2003 وحتى يومنا الحالي. والمساحة الثانية هي العراق، والأحداث تجري في الغالب خلال العقدين الأخيرين، حيث ترصد الكاتبة جملة مظاهر سلبية بدأت تطفو على السطح، مع غياب مؤسسات الدولة التي ابتلعها نظام المحاصصة.

المجموعة الثالثة تجري في اللامكان واللازمان، أو بالأحرى في كل زمان ومكان، فهي تنتمي إلى أدب الخيال العلمي أو الفنتازيا، بعضها يحاكي أفلام «حرب النجوم»؛ حيث التنقل في عربات تقارب سرعتها سرعة الضوء (أو أكثر). مع ذلك تظل الثيمات في آخر المطاف تدور حول العراق.

إذن، نحن نقرأ في كتاب واحد 3 مجموعات قصصية، وهذا ما رفع عدد النصوص إلى 41 قصة قصيرة.

أستطيع القول إن للقصص القصيرة التي تدور أحداثها في لندن بنية فنية مشتركة، وهذا ما يجعلها متماسكة ومتكاملة بعضها مع بعض، لتشكل أخيراً صورة محددة لجالية من المهاجرين العراقيين المقيمين في لندن. وهؤلاء في الغالب جاءوا لأسباب سياسية لا اقتصادية، وعند وصولهم إلى بريطانيا كان غالبهم قد تجاوز الأربعين، وما عاد بإمكانهم أن ينصهروا في المجتمع الجديد من خلال إعادة تأهيلهم مهنياً؛ لذلك فقد ظلوا على الهامش. ويمكن القول إن حالة العزلة التي لازمت هذه الشريحة من «المنفيين» في حياتهم الجديدة عمَّقت عزلتهم الفردية، لتصبح سمة جديدة من سماتهم.

ولعل القصص الأخرى التي تصور حال وطنهم اليوم تقدم تبريراً لاستحالة عودتهم إليه. في الوقت نفسه فإن الوطن الأم دخل في حياتهم عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، وعبر اتساع الهجرة منه إلى بلدان الغرب.

ما يجمع الشخصيات التي تصورها فيحاء السامرائي هو اليأس. اليأس بأشكال مختلفة لكن بجوهر واحد: إنهم في الغالب فوَّتوا فرصة ركوب القطار حين وقف أمامهم، وفي انتظارهم للقطار الثاني (المؤجَّل وصوله إلى إشعار آخر) نسوا سبب الانتظار الذي أصبح جزءاً أساسياً من إيقاع حياتهم الرتيبة.

استخدمت فيحاء السامرائي الفعل المضارع بدلاً من الفعل الماضي، وهذا ما يعني أن الزمن الداخلي متجمد لدى شخصياتها، والحدث يظل متكرراً بحكم العادة. كذلك استخدمت الكاتبة أسلوب المونولوغ الداخلي بدلاً من أن يكون السرد في صوت الراوي الذي يتطلب استخدام ضمير الغائب، فنحن هنا نسمع أغلب الشخصيات تتحدث إلى نفسها أو إلى شخص غائب، وكأننا نتابع مشاهد مسرحية ذات شخصية وحيدة تتواصل مع نفسها كأنها شخص آخر.

ولكن حتى مع حالة اليأس المخيمة على جو هذه القصص، فإن السامرائي تنجح في استخدام التهكم الخفي خطّاً آخر يسير مع السرد. وباتباعها هذا الأسلوب تصبح القصص خالية في الغالب من نمو درامي للأحداث، كأننا نتابع نسخة عراقية أخرى من مسرحية صموئيل بيكيت الشهيرة بـ«في انتظار غودو».

في أول قصة للمجموعة التي تحمل عنوان «الجانب الآخر من الصمت» تبرَع في التكثيف وبناء السرد خطوة خطوة، عبر علاقة تجمع شخصين يشبهان كثيراً فلاديمير وإستراغون بطلي «في انتظار غودو» بنسخة عراقية. هنا نجد شخصاً لا نعرف اسمه يجلس كل يوم في مقهى صغير يراقب منه المارة.

نستمع إليه وهو يتكلم عن صديقه الأقرب: «لي صديق وحيد اسمه محسن، تفوح منه رائحة مرهم (فيكس)، يأتي إلى المقهى مرة واحدة في الأسبوع، ولا يجمعني معه شيء سوى الصمت… يجلس عند طاولتي ويرتشف قهوته بتأنٍّ، وقلما يتكلم، يظل متطلعاً إلى المارين فكأنه يستلهم حياة متحركة من وجودهم الحي لتشحن حياته الجامدة، وكذلك أفعل مثله». (صفحة 8).

غير أن هذا الإيقاع الرتيب تكسره امرأة، تأتي إليه وتستأذن منه للجلوس على طاولته وتبادل الحديث معه. وحين ينقل ذلك الحدث لمحسن يشك الأخير في صدق صديقه، حتى حين تحضر المرأة مرة أخرى وتتبادل الحديث مع الصديق، فإنه ينكر مشاهدته لها حال انصرافها، وهذا ما يجعل القارئ متشككاً في حقيقة ما كان يراه الراوي. هنا في هذه القصة القصيرة، اختصرت فيحاء السامرائي حالة المنفى بشكل متقن، باستخدام الهزل الناجم من سياق حدث خالٍ من أي دراما، عدا ذلك اللقاء القصير بامرأة عابرة أحبت أن تتبادل الحديث مع شخص لا تعرفه، في مقهى صغير بضاحية من ضواحي لندن، ولكنها جعلت البطل حالماً بلقاء آخر مستقبلاً معها، خارج حدود المقهى.